Digitale und gedruckte Produkte wachsen zusammen

Erleben Sie die Revolution der Content-Erstellung. Unser Publishing-System bietet Ihnen eine Kombination aus fortschrittlicher KI-Technologie und erstklassigem Workflow-Management. Produzieren Sie mit markstein Inhalte in höchster Qualität – egal, ob Print oder Digital.

Treffen Sie markstein persönlich auf den B2B Media Days in Berlin. Wir freuen uns auf einen regen Austausch am markstein-Stand!

Wir schätzen unsere Kunden

markstein

Software

Unsere Produkte vereinen moderne Publishing-Ansätze mit einer leistungsstarken Kombination aus Flexibilität, Kontrolle und Qualität. Wir helfen damit großen und kleinen Teams, ihr Publishing auf ein neues Level zu heben.

- Flexibles Redaktionssystem

- Digital- und Print-Publikationen

- Reduziert den Zeitaufwand Ihres Teams

- Verbessert die Zusammenarbeit

- Integriert sich nahtlos

tango Publishing

Publishing Server

Kundenstimmen

Kundenstimmen

Highlights von markstein tango

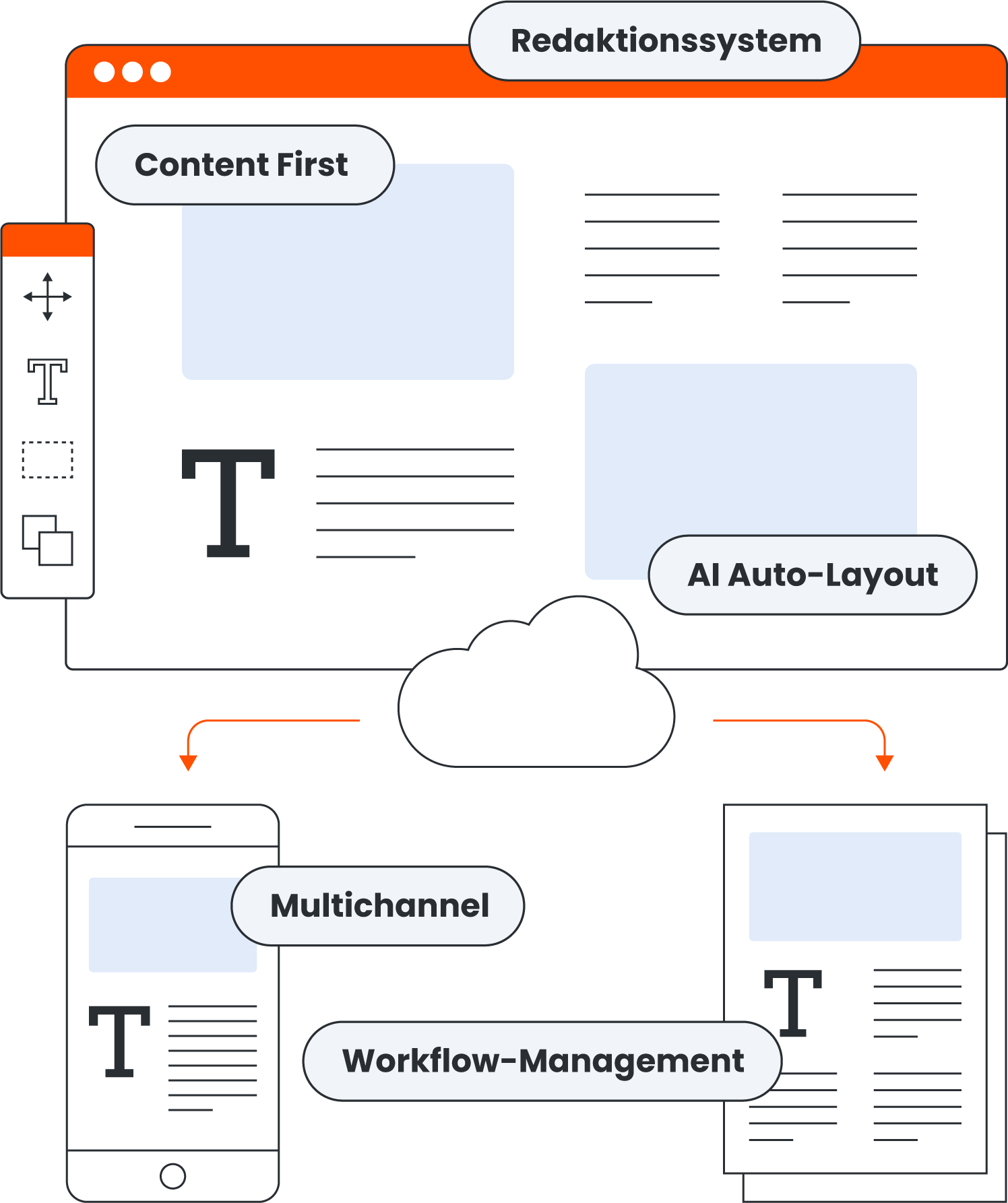

Redaktionssystem

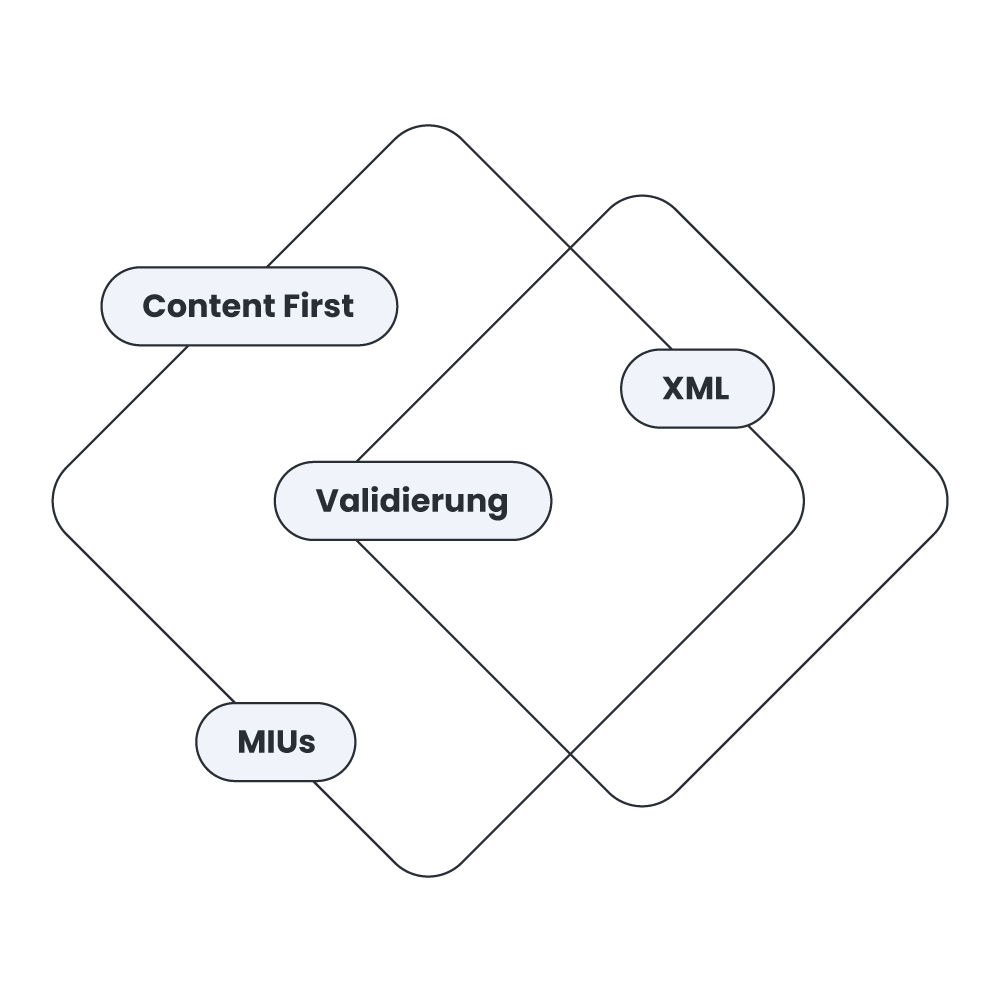

Das Redaktionssystem tango bietet eine robuste und flexible Plattform für das Erstellen und Verwalten von Inhalten für digitale Medien mit einer Vielzahl von Funktionen und Werkzeuge. Es nutzt konsequent die Prinzipien „Content First“ und Granulierung der Inhalte in Minimum Information Units (MIUs). Die Arbeitsweise „Content First“ ermöglicht die kanalneutrale Inhaltserstellung. Die Hierarchisierung von Texten und Bildern vereinfacht die Ausspielung in die diversen Kanäle. Die einheitliche Bedienoberfläche für Redaktion und Layout erleichtert die Einarbeitung. Alle Inhalte sind in einer Datenbank gespeichert und werden permanent über eine konsistente Strukturierung validiert. Sie können so jederzeit im XML-Format mit anderen Systemen ausgetauscht werden.

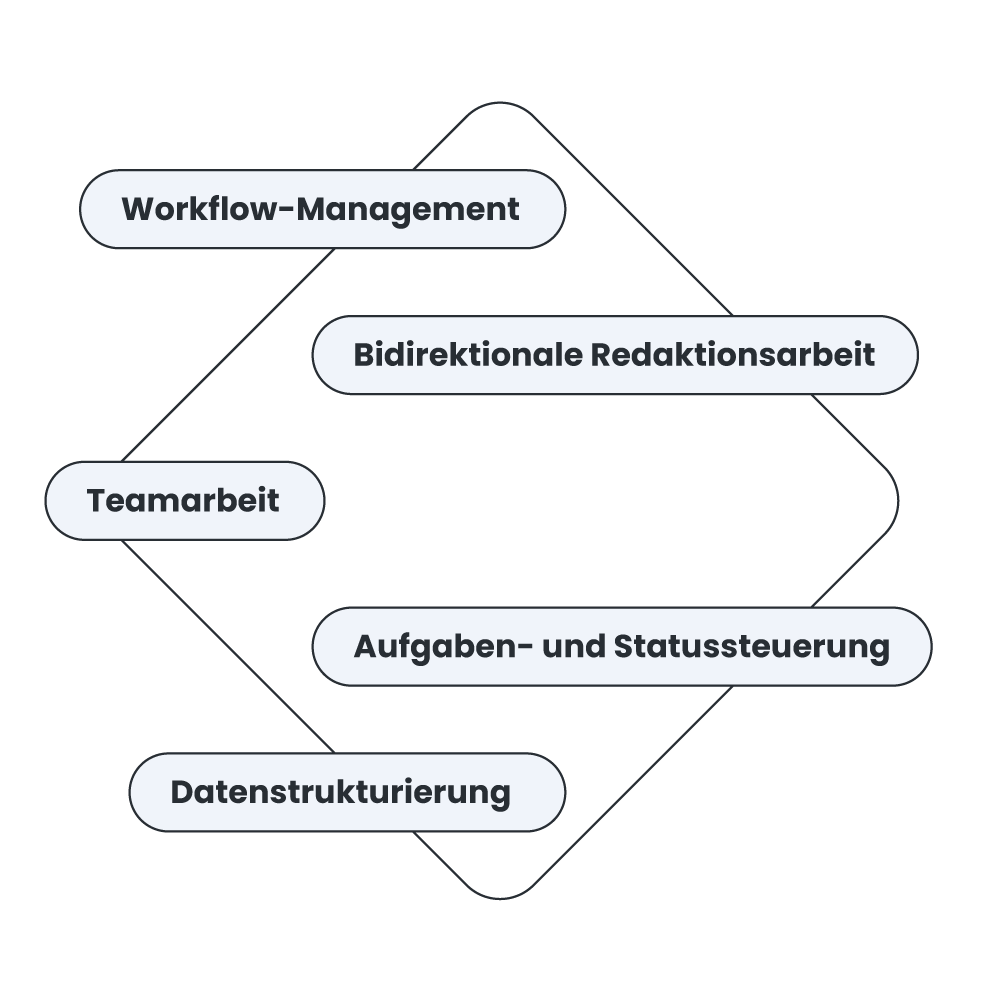

Workflow & Teamarbeit

Das Publishing-System tango bietet ein fortschrittliches Workflow-Management, mit dem Benutzer Arbeitsabläufe für das Erstellen, Überprüfen und Veröffentlichen von Inhalten definieren können. Es unterstützt einen bidirektionalen redaktionellen Workflow für digitale und Print-Medien intern wie extern. Die Workflowsteuerung erfolgt über Aufgaben, Status und Berechtigungen. Alle Arbeitsschritte sind jederzeit nachvollziehbar. Mit der konsequenten Datenstrukturierung werden Fehler und Doppelarbeiten wirkungsvoll vermieden.

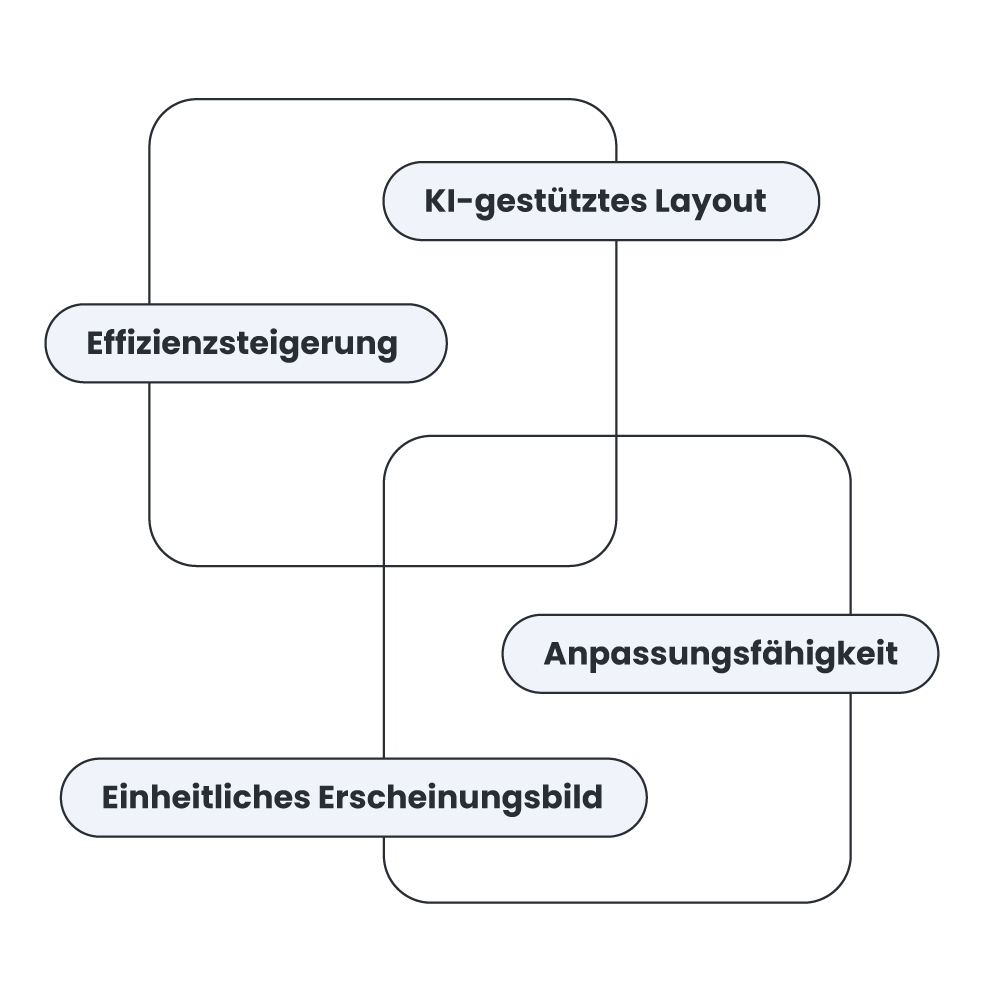

Automatisches Layout

Mit KI steht die nächste Revolution im Publishing vor der Tür. Wir nutzen die KI transparent für die Layout-Automatisierung von Zeitschriften. So können Sie bis zu 80 % der Zeit in der Produktion sparen und ein einheitliches Erscheinungsbild Ihrer Publikation erreichen. Die KI ist natürlich vielseitig anpassbar nach Ihren Vorstellungen.

Wir sind vor Ort in Deutschland

Mit markstein haben Sie nicht nur einen Partner, der sein Handwerk versteht und sich kontinuierlich weiter entwickelt, sondern wir sind auch jederzeit für Sie ansprechbar. Wir lassen Sie nicht alleine. Bei einem Problem garantieren wir eine substanzielle Antwort innerhalb einer Stunde. Alle Produkte von markstein werden in Deutschland entwickelt und von hier aus unterstützt: Made in Germany par excellence.

Innovation trifft auf Nutzerfreundlichkeit

Entdecken Sie unsere umfassenden Software-Lösungen, die speziell entwickelt wurden, um Ihre Publishing-Prozesse zu optimieren und Ihnen einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen.

markstein

tango Publishing

Das Publishing-System tango zeichnet sich durch höchste Integration und einheitliche Bedienung aus. Das führt zu einer erheblichen Zeitersparnis in allen Bereichen der digitalen Medienproduktion. Der Publishing-Prozess wird durch „Content First“ im Web-Editor und KI-Layout beschleunigt und die Qualität in einem durchgehenden Workflow gesichert.

markstein

Publishing Server

Dieses serverbasierte Produkt nutzt die markstein-Technologie zur automatisierten Bearbeitung von Layouts in Web-to-Print- Systemumgebungen. Das Ergebnis sind PDF-Dateien, die direkt zum Druck oder zur digitalen Distribution genutzt werden. Die offene, dokumentierte Programmierschnittstelle (API) stellt mehr als 300 Funktionen zur Bearbeitung und Ausgabe von Layout- Dokumenten bereit.